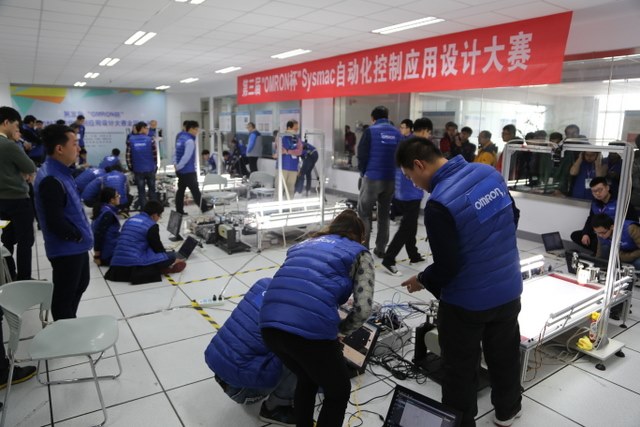

11月28、29日,第三届“OMRON杯”Sysmac自动化控制应用设计大赛总决赛在学院成功举行。本次大赛由教育部高等学校自动化类专业教学指导委员主办,欧姆龙公司和我院承办。大赛面向全国全日制在校大学生(高职、本科、研究生),吸引了全国52支队伍参赛,经过预赛,产生了16强院校进行全国总决赛,其中本科院校13支队伍,高职院校3支队伍。经过激烈的角逐,我院获大赛一等奖,另外,重庆大学获特等奖,东北大学和青岛大学同获一等奖。

主场作战,用比分说话

比赛现场,机器林立,随着机械双臂轻轻一推,一只黑色小球在白色“球场”上划出完美的弧线,在另一方触底反弹,“进球得分!”在场的选手小声惊呼,脸上闪过,随即又进入紧张的下一轮发球中。五个回合之后,一场胜负角出,选手们才稍稍歇了口气。

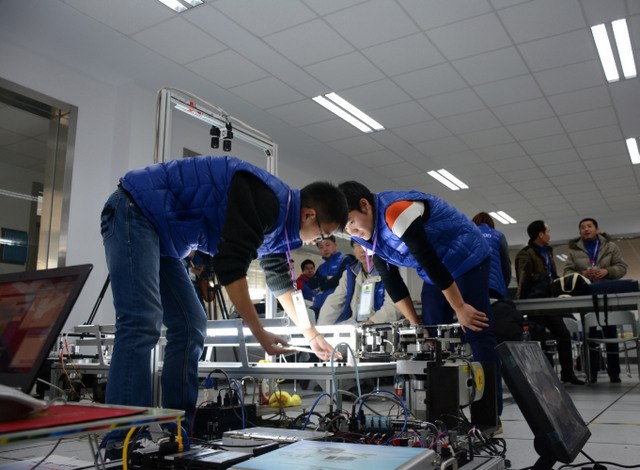

我院指导老师王斌说,由控制器、摄像头和机械双臂组成的比赛装置就是“球场”,摄像头拍摄底板上小球运动的坐标,预估其移动的轨迹,并将其传输至控制器,通过控制器,让机械双臂获得感应,做出“围挡”或“反击”的动作,判断往往不足一秒,一场对抗也就五分钟,可这一系列的流畅运动都要靠学生在发球前的短短20分钟内编程调试。这大赛一招一式的角逐,需要学生们活学活用,掌握先进的机器人知识及各项控制技术。

王斌坦言,选手虽然“主场作战”,但并没有太多优势,进球和没进球是硬标准,技术上的“较量”来不得分毫的偏差,“同时,作为承办方,我们还承担起其他学校来这边训练的指导义务,帮助他们熟悉场地,调试硬件,做好组织协调。”

同台竞技,本科、高职院校各有千秋

此次比赛是本科院校与高职院校“同台竞技”。据了解,预赛时的五十多支队伍中,我院冲进了前三名。王斌老师说,这个出乎意料的成绩让我们增加了信心,能更加客观地评估自己,并不能说高职一定就比本科弱,决赛前我们的目标就是向一等奖冲刺,“本科院校有些队伍派出的都是研究生,而轮算法高职院校的确是略逊一筹,但论动手能力就不好说了。”

王斌和另一位指导老师薛文奎,他们一个主攻视觉捕捉,一个主攻程序控制;同样,选手也各有特长,分工协作。供电专业朱婕妤是为数不多的“工科女”,但她凭借细心和敏锐的观察力,在调试摄像头视觉感应方面显出特有的优势;而茹文锦则是“编程高手”。王斌说,这两个学生是自己的“得意门生”了,从大二专业课上就注意到他们了,反应灵敏,思维缜密,这恰是专业人才必不可少的素质。

在学院参赛的三位选手中,刘俊是唯一的大二学生,参赛以锻炼和学习为主。别看他是“学弟”,可已经是电气工程系专业社团“欧姆龙社团”的社长了。王斌特地把他编入选手队伍,称这样的做法为“梯队培养”,学长带着学弟,传代进步。电气工程系有12个专业社团,这些社团平时练的可不是“花拳绣腿”,而是实打实地参加各类比赛,完成真实的项目,专业社团可谓“技能之星”的“孵化器”。

专业社团保持了一个傲人的记录:“每一届社长都参加全国性的比赛并获奖”。他们在自身走向社会后,都成为单位的技术骨干,06级的机器人社团社长田田如今已是上海未来伙伴机器人有限公司的华北区域经理;同时,社长带动社员,逐届传承,带动了学生技术水平的整体提升。

步伐率先,不得不说的历史渊源

大赛只是一个讯号,背后所展露的是高职教育在产教融合、校企合作上的“谋篇布局”,体现了工业机器人产业对人才的“渴求”。

中国已经成为全球第一大工业机器人市场,到2020年,工业机器人年销量将达到15万台;到2025年,工业机器人年销量将达26万台,到“十三五”末,我国机器人产业集群产值有望突破千亿元。

敏锐的前瞻性让学院从2010年开始,在全国率先开设工业机器人应用专业方向(电气自动化技术),并成为国家骨干高职院校重点建设专业,是全国唯一中央财政支持建设的工业机器人技术专业。这比业内所说的“机器人元年”早了四年,在当时,全国只有9家高校开设该专业。2013年,正式独立设置工业机器人技术专业,并牵头组建全国机器人及智能装备职教集团。

自动化技术专业教学团队主任陈小艳介绍,2014年,学院联合30家职业院校和行业企业单位,共同开发建成工业机器人技术专业教学资源库,形成了一个能够供为全国机器人及智能装备产业人士共享、提高教学质量和教学水平的共享教学资源库系统,并获得“国家职业教育工业机器人技术专业教学资源库”立项。

2015年工业机器人技术专业入选江苏省高校品牌专业。就这样,学院一步步地树立起了机器人专业的“金字招牌”。走得先,看得远,再加上区域优势,学院吸引了包括欧姆龙公司(中国)有限公司、安川电机(中国)有限公司、博世力士乐(中国)有限公司在内的诸多行业巨头的目光。

“如果说,前一波的推力主要来自教育部、教育厅等政府2000多万的投入与支持,那后续的发展动力离不开这些行业领先企业的‘好眼光’和‘大手笔’。”据电气工程系主任蒋庆斌介绍,2012年,学院与欧姆龙公司、日本电装公司、安川电机等行业龙头企业合作,投入2500余万元共建了全国首家工业机器人综合性实训基地,其中企业就投入了1000多万元,基地里包括了全国最大的安川电机工业机器人培训基地。

“安川和许多高校合作,建设如此强大的机器人培训中心,机电学院还是第一个。”安川(中国)机器人有限公司前任总经理松永潮坦言,校企的良性合作,能给企业输送不少人才,有利于当地机器人产业的发展,安川进驻常州,正是被这点所打动。

同样,欧姆龙(中国)有限公司也是学院的紧密合作型企业。此次欧姆龙为学院注入了100万元资金,其中50万元用于此次比赛的筹办、师资培训等,在大赛中脱颖而出的优秀学生和指导老师,还将组织前往日本学习参观。另外50万则用于后续的校企合作的项目中。”电气工程系主任蒋庆斌介绍,29日比赛一结束,校企双方还共同研讨了共建机器人资源库事宜。